🐼 当サイトのコンテンツ制作ポリシー

「ぱんだくりぷとの」のコンテンツ制作・編集ポリシーはこちらでご紹介しています。なお、当サイトの記事には企業からのPRが含まれている場合があります。

この記事から分かること

- プルーフオブステークの仕組み

- プルーフオブワークとの違い

- プルーフオブステークの問題点

- プルーフオブステークのやり方

プルーフオブステーク(Proof of Stake)とは、ブロックチェーン上の取引承認のルール「コンセンサス・メカニズム」の1つで、直訳すると「掛け金証明」という意味になります。

プルーフオブステークでは、取引承認者(バリデーター)はそのブロックチェーンが発行する大量の仮想通貨を購入して預ける(ステーキングする)ことで、取引の検証に参加して報酬をもらえます。

さとう

さとうそして、ブロックチェーンのルールに反する検証を行うと、預けた仮想通貨の一部が没収される「スラッシング」リスクを負います。

主にイーサリアムで採用されている取引承認の仕組みで、ビットコインで採用されているProof of Workと比べ電力コストが掛からない、セキュリティ面で強いといったメリットがある優れた仕組みです。

この記事を読むことで、プルーフオブステークの仕組みや特徴を学び、実際にプルーフオブステークで検証作業に参加し、報酬を稼げるようになります。

プルーフオブステーク(Proof of Stake)とは?

プルーフオブステーク(Proof of Stake)とは、ブロックチェーン上の取引承認のルール「コンセンサス・メカニズム」の1つで、直訳すると「掛け金証明」という意味です。

ブロックチェーンそれぞれに独自の細かいルールは設定されていますが、共通している3つの仕組みについて詳しく解説していきます。

仕組み①:通貨保有量で承認者を決定

プルーフオブステークでは、ステーキングする仮想通貨の量が増えると、ブロックを生成して取引の承認者になれる確率が上がり、結果的にもらえる報酬量が多くなります。

ステーキング量が多いほど、バリデーターはブロックチェーンに貢献していることになり、それだけスラッシングリスクも負うため、その対価として十分な報酬を提供する必要があるからです。

しかし、個人で大量にステーキングできてしまうと一個人が大きな影響を持つことができてしまうため、ステーキングできる量を制限している場合もあります。

仕組み②:通貨保有期間で承認者を決定

プルーフオブステークでは、ステーキングする期間が長ければ長いほど、取引の承認者になれる確率が上がる場合があります。。

ステーキングしている期間の長さのことを、Coin Age(コインエイジ)と呼びます。

一度承認者になることができるとCoin Ageはリセットされ、同じ人が何度も承認者に選べれてしまうことを防ぐ仕組みになっています。

仕組み③:Slashingペナルティがある

プルーフオブステークでは、Slashing(スラッシング)と呼ばれるペナルティがあり、バリデーターが承認作業を行わない等、ルールに沿わない行動を取るとステーキングしている仮想通貨が没収されます。

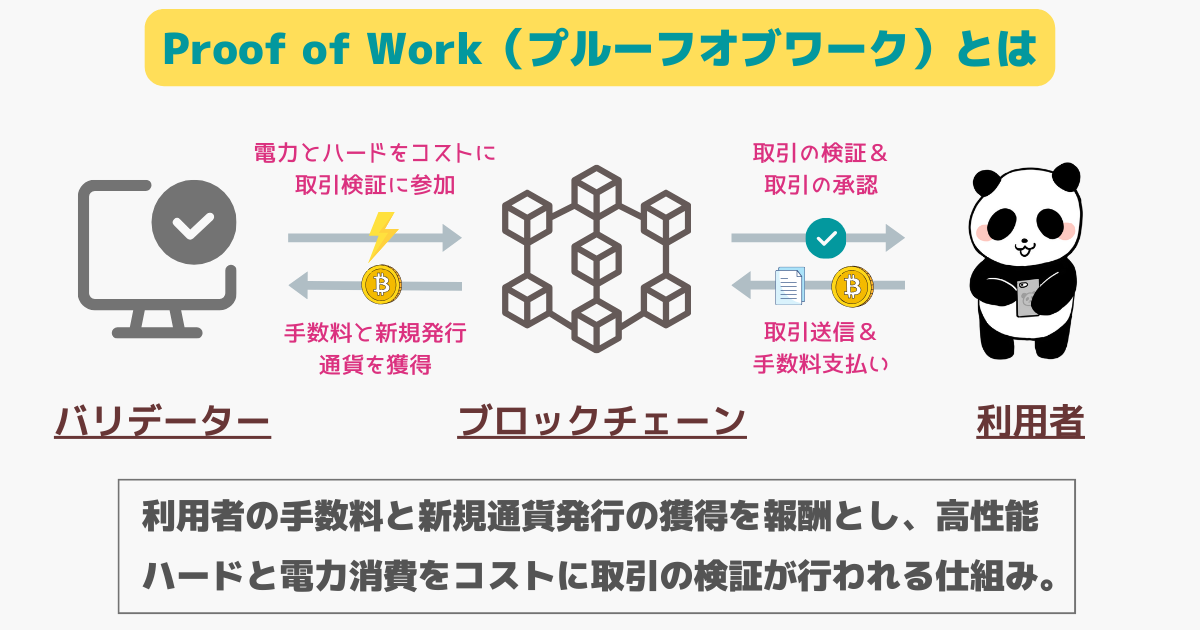

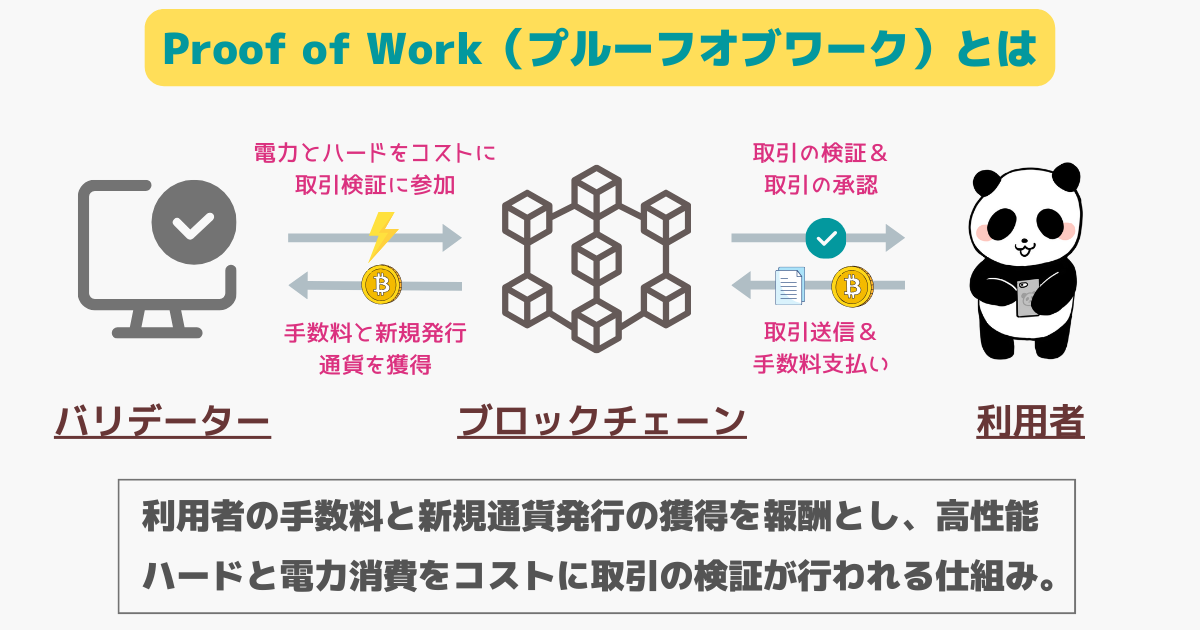

プルーフオブワークではハッシュ化と呼ばれる計算作業を無数に繰り返す、マシンに大きな電力負荷が掛かる承認業務を行います。

従って、成功するか分からない不正を大量の電力コストを費やして行うより、真面目に承認作業を行って報酬をもらった方が得になります。

プルーフオブステークに複雑な計算は必要なく、代わりに簡単な投票作業でブロックを承認します。

不正を行ったり、バリデーター業務をルールに沿って正しく行わなかった場合は、スラッシング(Slashing)と呼ばれるステーキングしている仮想通貨を失う仕組みを作ることで、真面目に承認を行うインセンティブを与えます。

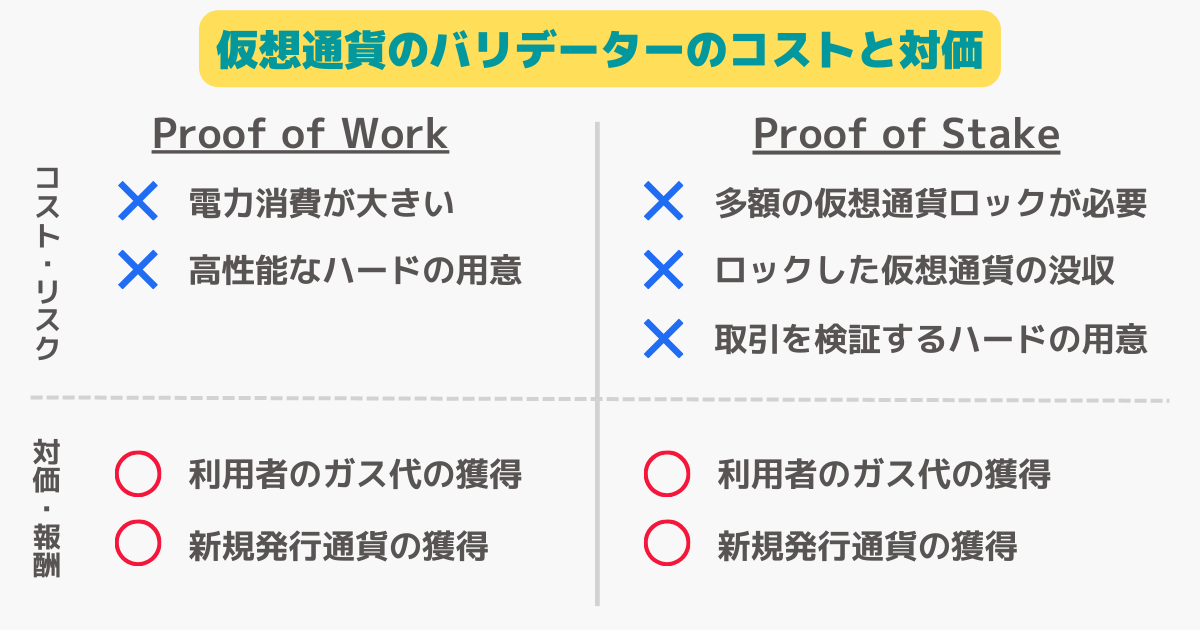

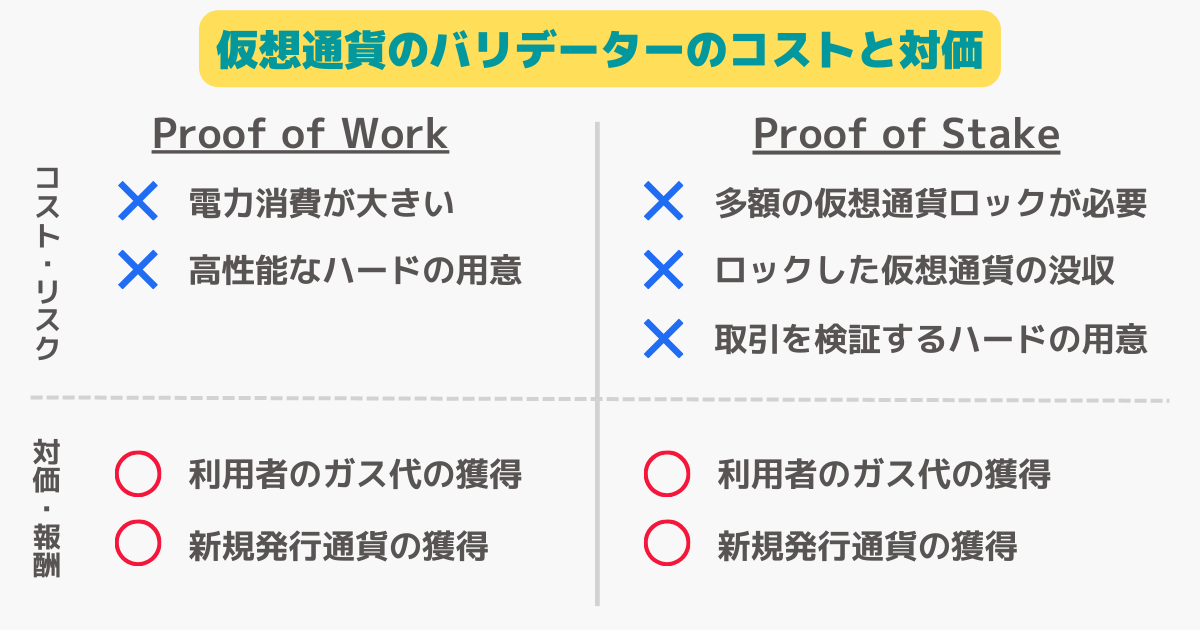

Proof of WorkとProof of Stakeの違い

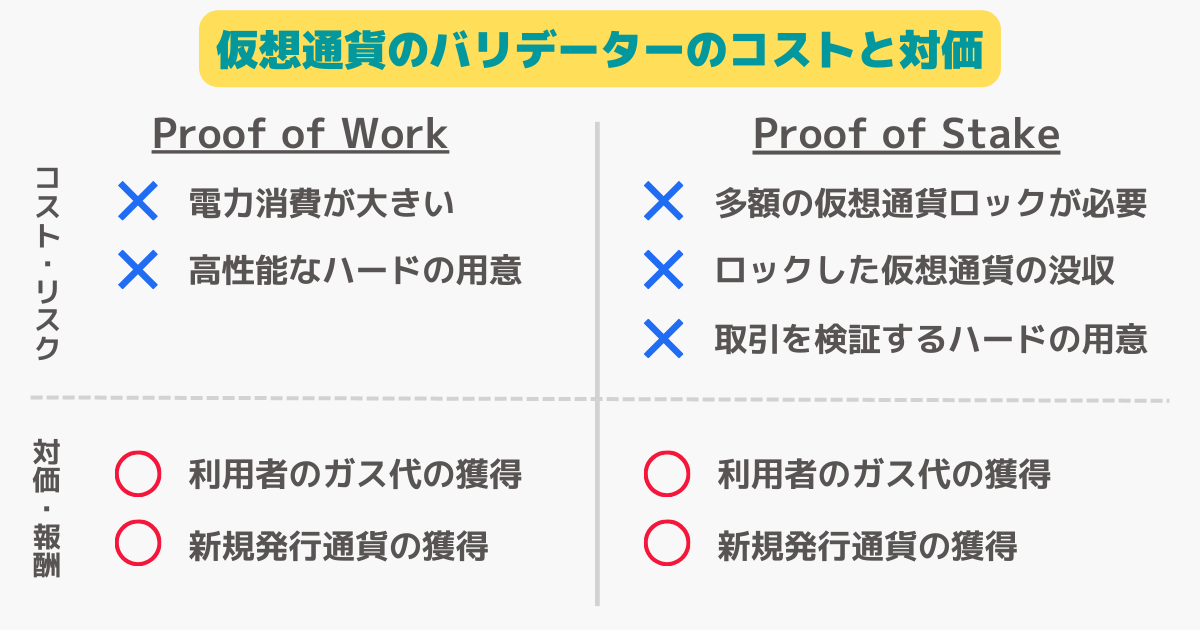

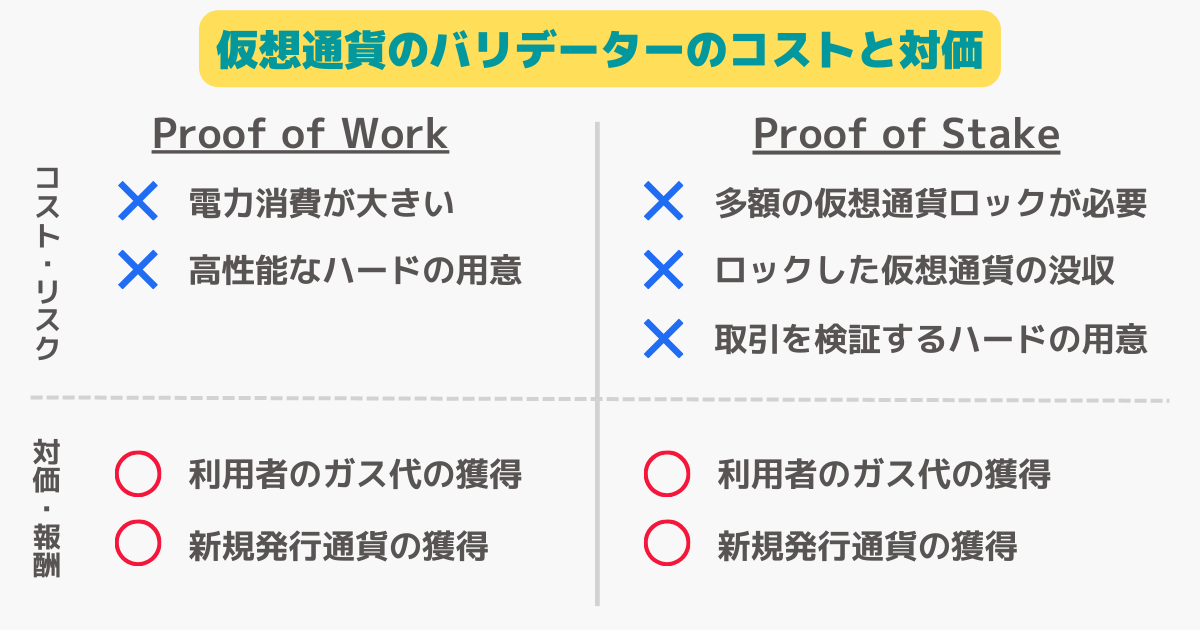

プルーフオブステークのプルーフオブワークとの違いは、承認作業を行うリスクと対価にあります。

プルーフオブワークとの主な違いは、次の3点です。

PoWとの違い①:電力コストが低い

Proof of Stake(PoS)に掛かる承認コストは、Proof of Work(PoW)と比べると少ないです。

Proof of Workでは、高性能なマシンで複雑な計算処理である「ハッシュ化」を無数に繰り返すことでブロックの生成・取引の承認を行っていました。

承認作業が難しいこととコストが掛かる点が、高いセキュリティを実現している理由なんだよね。

しかし、電力消費が大きいため環境負荷が問題視されています。

しかし、Proof of Stakeではコンピューター上でブロックに対して簡単な投票を行うだけで承認ができる仕組みになっており、電力消費を必要としません。

PoWとの違い②:処理能力が高い

Proof of Stake(PoS)は、Proof of Work(PoW)と比べると取引の承認速度が早い傾向があります。

Proof of Workでは、複雑な計算作業を年度も繰り返す必要があるため、時間が掛かります。

一方、Proof of Stakeではブロックに対して投票を行うだけなので、Proof of Workの作業と比べると時間が掛かりにくい仕組みになっています。

PoWとの違い②:51%攻撃が出来ない

Proof of Stake(PoS)では、Proof of Work(PoW)で発生する51%攻撃が起きません。

51%攻撃とはブロックチェーンに参加する承認者の計算処理能力のうち、一個人・組織が51%以上を占めることで不正を行える仕組みです。

51%以上の処理能力を占めると、意図的にブロックチェーンを分岐させ、メインチェーン上の取引を削除できるからです。

分岐(フォーク)はブロックチェーン上のルールで重大な問題で、不正の代表的な手口です。

Proof of Stakeは、仮想通貨を購入&ステーキングして承認するため、計算能力による51%攻撃ができません。

51%以上の仮想通貨をステーキングすれば理論的には不正な取引を承認するといったことができますが、不正が通るとステーキングしている仮想通貨の価値が暴落します。

不正を実行する人の資産が大きく減る可能性があるため、不正が自動的に抑制されます。

Proof of Stakeの3つの問題点とは

プルーフオブステークには次の3つの問題点があります。

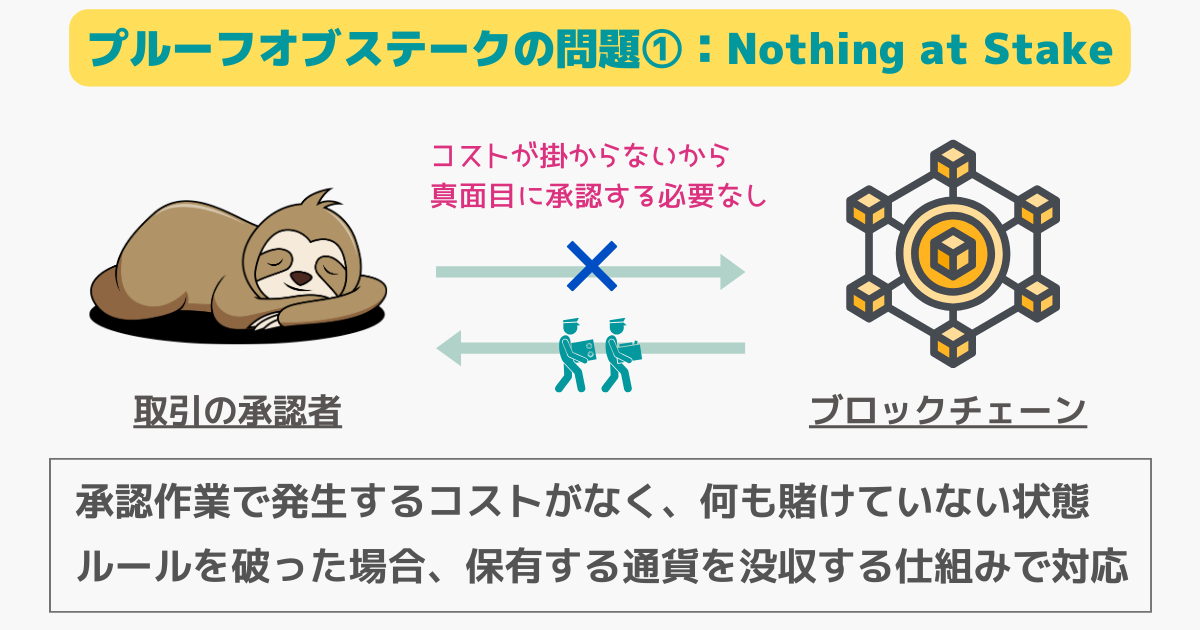

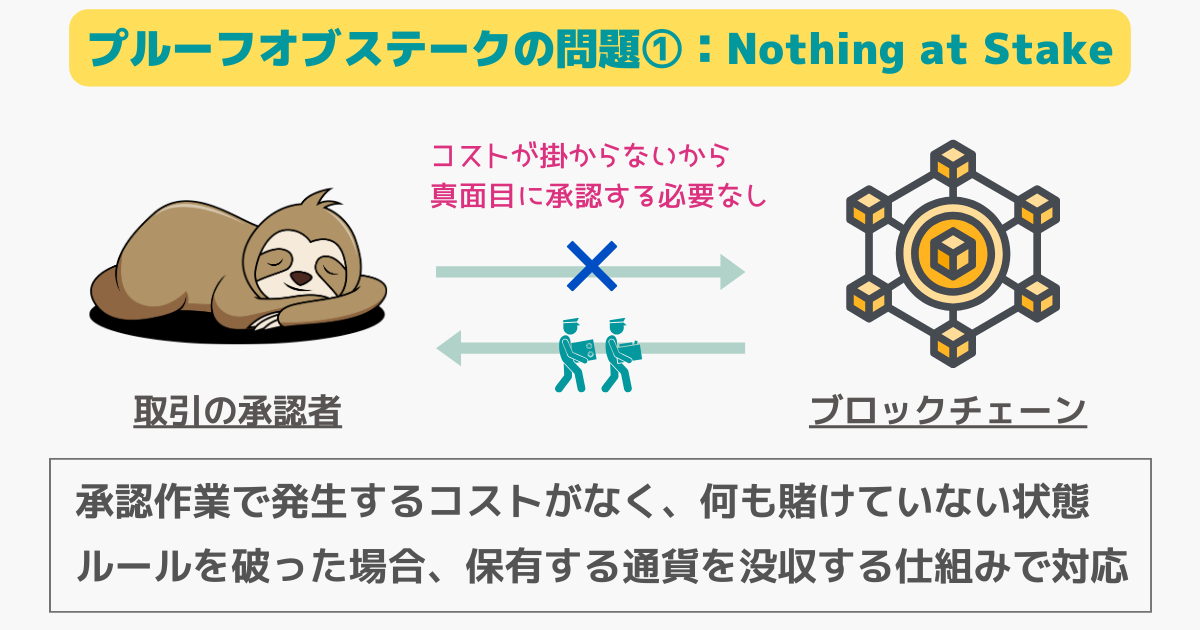

①Nothing at Stakeの問題

Proof of Stakeの1つ目の問題点は「Nothing at Stake」です。

Nothing at Stakeは「何も賭けていない」という意味で、PoWと比べて電力コストを賭けていないので、承認作業を正しく行うインセンティブがないということです。

Proof of Workの場合、不正を働くにも電力コストが掛かるため、成功するか分からない不正よりも正しくバリデーター業務を行って報酬をもらうことを選びます。

Proof of Stakeの承認作業は簡単な投票を行うだけなので、賭けているものがないという問題です。

これに関しては、Slashing(スラッシング)と呼ばれるペナルティ制度の導入で対応する場合が多いです。

Slashingにより、承認ルールに反した行動を取るとステーキングしている仮想通貨が減ります。

確かにこれで自分が保有している仮想通貨を賭けていることになるから、Nothing at Stake(何も賭けていない状態)ではなくなるね。

②大量に通貨を保有する必要がある問題

Proof of Stakeの2つ目の問題点は、仮想通貨を大量に購入してステーキングしないと、承認者になれないことです。

PoSの代表的なイーサリアムでも、最低32ETHのステーキングが必要です。(数百万円~数千万円分)

ハードルがかなり高いね。

従って個人規模の場合、「ステーキングプール」と呼ばれる少額で参加できる方法を利用するのが一般的です。

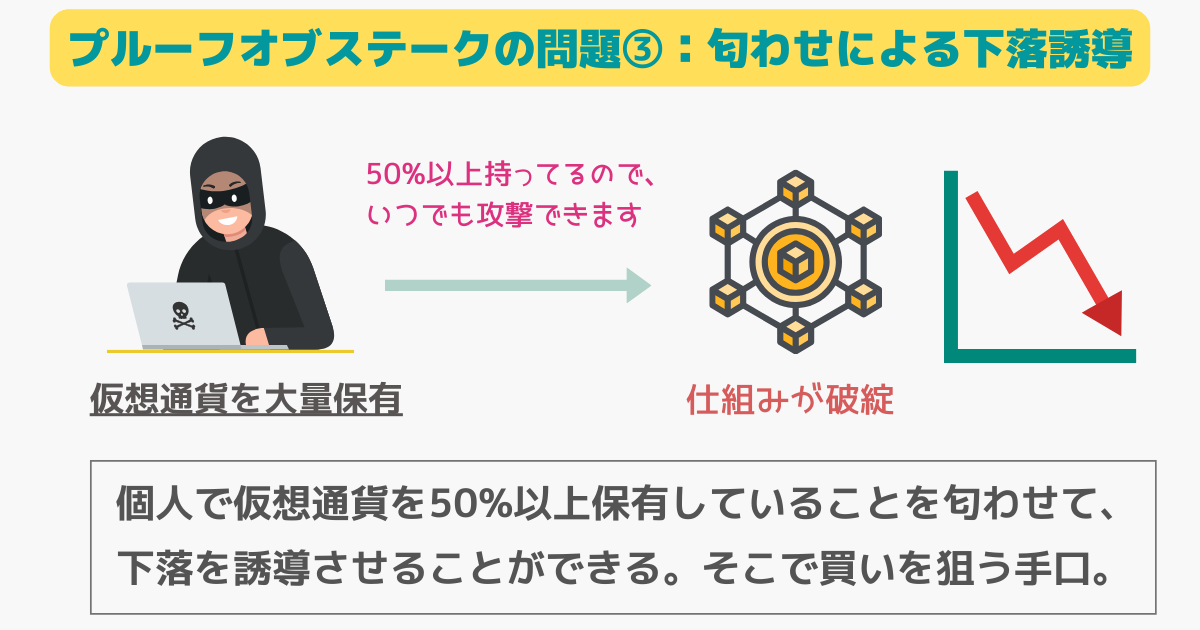

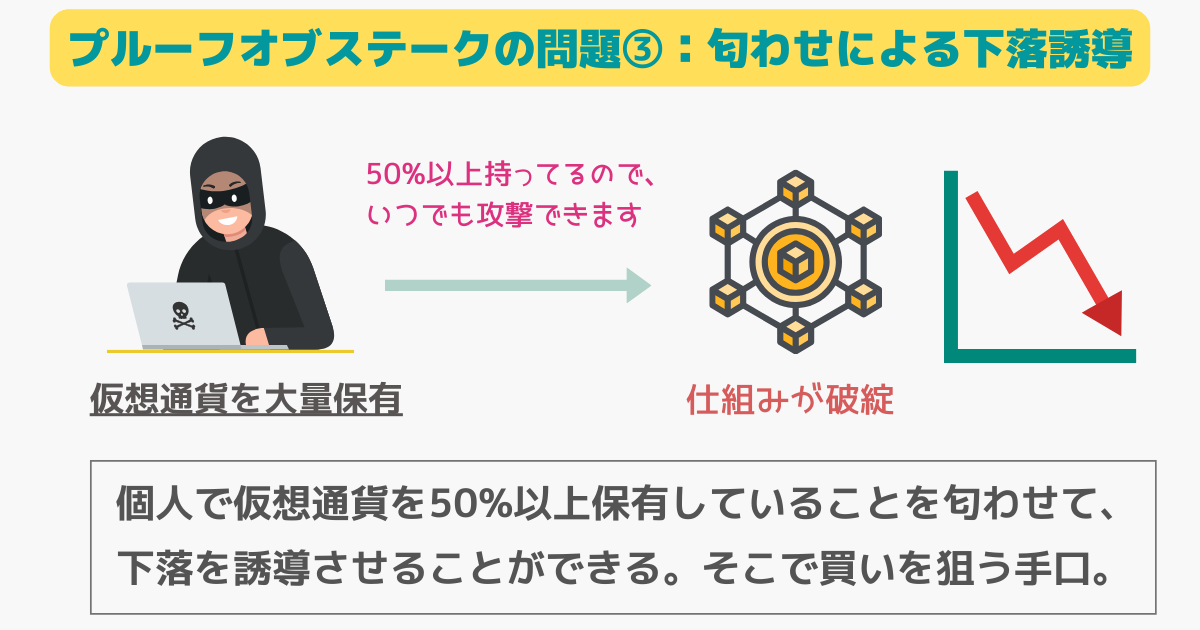

③大量保有を匂わせた下落誘導の問題

Proof of Stakeの3つ目の問題点は、仮想通貨を大量に持っていることを証明し、いつでも承認体制を支配できることを匂わせて通貨の価値を下落させ、下落したところで仮想通貨を買う攻撃ができることです。

これについては、自分が保有している仮想通貨の価値を貶める行為になるため起こり得ないと考えらていますが、プルーフオブステーク特有の問題としてよく挙げられます。

イーサリアムのProof of Stakeの仕組み

Ethereum NetworkのProof of Stakeの仕組みについて、深堀りしてご紹介します。

※2022年9月15日に実施されたイーサリアムの大型アップデートThe Merge(ザ・マージ)後の仕様の内容です。

イーサリアムの承認の仕組み

イーサリアムは、かつてプルーフオブワーク(Proof of Work)を承認の仕組みとして長らく採用していました。

しかし、2022年9月15日に行われた大型アップデート「The Merge」で、低コストでセキュリティ面でも優れた承認の仕組みProof of Stakeに変更になりました。

【補足】The Mergeとは?

2022年9月15日の大型アップデート「The Merge」まで、イーサリアムはProof of Workを採用していました。(イーサリアム1.0と呼ばれる)

The Mergeで「イーサリアム1.0」と「イーサリアム2.0」が組み合わさりました。

- Ethereum 1.0:現在は実行レイヤー(Executive Layor)と呼ばれ、ブロックの生成と実行を担う。

- Ethereum 2.0:現在はコンセンサスレイヤー(Consensus Layor)と呼ばれ、投票を担う。

※コンセンサスレイヤーは「Beacon Chain」とも呼ぶ。

マージ(併合)っていう名前なんだね。

Proof of Workは、直訳すると「作業証明」という意味です。

名前の通り、取引承認にはハッシュ化と呼ばれる計算作業を無数に繰り返す必要があり、多くの電力を費やす必要があるため環境負荷が問題になっていました。

現在のProof of Stake(PoS)は簡単な投票を行うだけで済みます。

バリデーターになるには32ETHを保有

イーサリアムのProof of Stakeでバリデーター活動(ソロステーキング)を行うためには32ETHを預け入れることが必要になります。

32ETH以上を預け入れることもできますが、32ETH分の報酬しか貰えず、報酬が増えることはなくリスクが高まるだけになってしまいます。

この制限は個人が大量にイーサリアムをステーキングし、ブロックの承認で個人が大きな影響力を持ってしまうことを防ぐためにあります。(公式サイトFAQより)

公式サイトFAQは日本語にもなっており分かりやすいので、興味がある方は是非こちらもご覧ください。

投票でブロックが承認される仕組み

Proof of Stakeで作られたブロックは、バリデーターの投票(Vote)によって承認されます。

コンピューター上で投票するだけなので、難しい計算作業は必要ありません。

2/3以上のバリデーターが投票するとそのブロックは承認されます。(具体的にはバリデーターがステーキングしてるETHで2/3以上が投票で承認)

ちなみにイーサリアムのプルーフオブステークでは、「ブロック」という用語は使われません。

Epoch(エポック)とSlot(スロット)と呼ばれる単位で承認作業が行われます。

Epochは12秒毎に作られるSlotが32個集まっており、Slotの中に取引が入っています。Slot単位で投票は行われます。

また、承認者はバリデーターではなくProposer(プロポーザー)とAttester(アテスター)に分かれます。

Slotを作る人はProposerと呼ばれ、ProposerはSlot毎にランダムで選ばれます。

そのSlotに対して投票を行う人がAttesterで投票を行うことはAttestation(アテステーション)と呼びます。

分岐したら基本はGHOSTルールで対応

ブロックチェーンでは、稀にブロックが同時に作られる「分岐(フォーク」が発生してしまうことがあります。

フォークはブロックチェーン上のルールでは重大な問題です。

不正の代表的な手口となり、正しく対処できないとブロックチェーンの信頼そのものに関わるからです。

フォークを使った不正は、2018年5月17日発生した「モナコイン」での事例が有名です。(▶当時のニュース記事はこちら)

イーサリアムではフォークが起きた際には、GHOST(ゴースト)と呼ばれるルールで対応します。

GHOSTでは、フォークが起きた際はより多くのバリデーターが投票しているチェーンが採用されます。

ビットコインのProof of Workでは最も長いチェーンが採用されていたので、この点は投票制度を採用しているProof of Stakeとの大きな違いです。

投票数の重みで残すチェーンを決める訳です。

GHOSTルールを補うCasperルールとは

イーサリアムのProof of StakeはGHOST以外にもCasperと呼ばれる、GHOSTを補うルールがあります。

- GHOST

- Casper

※2つ合わせて「Gaspe」と呼ばれます。

GHOSTだけでも十分そうだけど?

イーサリアムのコンセンサスアルゴリズムでは、ETHステーキング量の2/3以上が投票に参加していないとブロックが承認されない仕組みでした。

Casperルールでは、ブロックへの投票数が2/3に満たない場合、Slashing(スラッシング)と呼ばれるペナルティをバリデーターに与えて投票数が2/3になる以上に調整します。

仮に、1/3以上のバリデーターがオフラインとなっており、投票を行っていないとしましょう。

このままではブロックを承認できません。

このときCasperルールに基づき、オフラインになっているバリデーターがステーキングしているETHを、投票しているステーキング量が2/3になるまで減らし続けます。

参加してない人のステーキング割合が減れば、参加している人のステーキング割合が増えていくという訳です。

このように、基本的にはGHOSTルールだけで十分ですが、Casperルールで非常事態が起きたときに備えています。

バリデーターの報酬量はどのくらい?

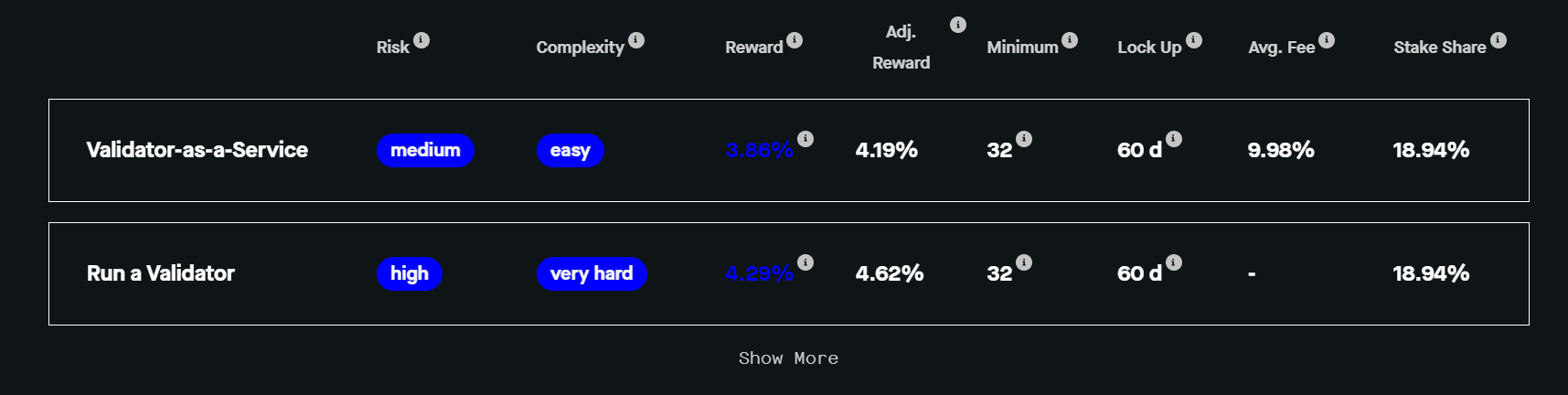

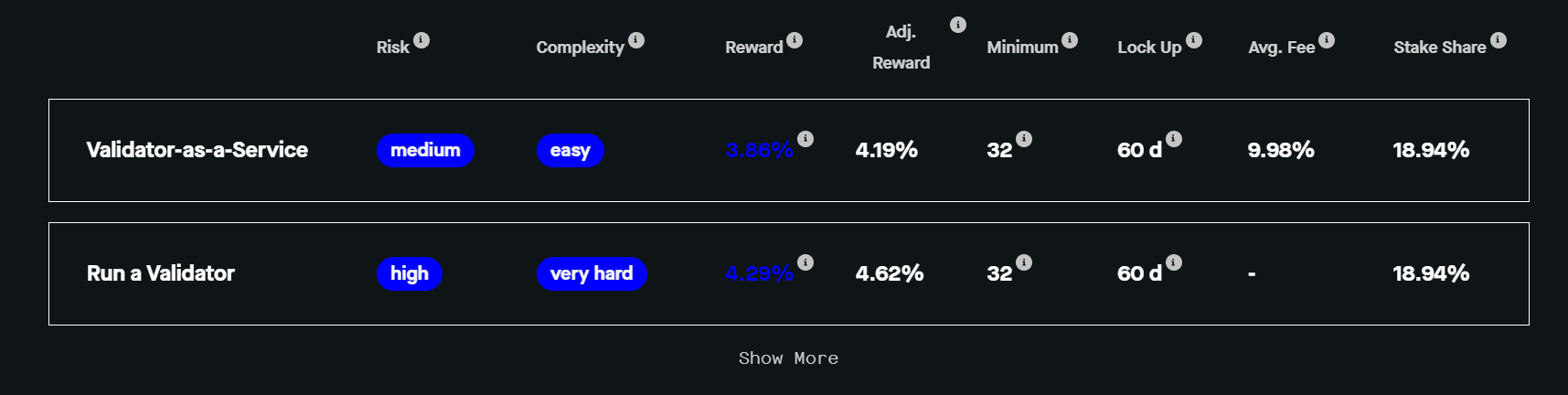

イーサリアムの現在のバリデーター報酬はこちらから確認できます。

下に記載れている「Run a Validator」が32ETHのステーキングに対する年利の目安です。

ステーキング量は基本的に32ETH固定なので、どのバリデーターもこのぐらいの年利率という認識で良いでしょう。

具体的な報酬量の計算はこちらサイトで詳しく解説されています。(Rocket Pool)

Ethereum Networkのバリデーター報酬は、3つの要素の合計で計算され、バリデーターの参加状況や取引検証のパフォーマンスによって常に変動します。

| 報酬計算要素 | 概要 |

|---|---|

| ①ベース報酬 | 総ステーキング量が多いほど貢献とリスクが大きいため、一人当たりのベース報酬は多くなる。 |

| ②合計報酬 | 5つの要素で評価される報酬で、よりルールに適切に従い貢献するほど合計報酬は多くなる。 |

| ③追加報酬 | ブロックを提案・生成してから遅延が少ないほど追加報酬が多くなる。 |

2024年6月9日時点では、ステーキングした仮想通貨ETHに対して年利率3.6%の報酬を獲得できます。(stakingrewards.com)

バリデーターになる要件の32ETHをベースに考えると、約1.15ETHを年間の報酬としてもらえる計算になります。

Slashingのペナルティはいくら?

ノードをオフラインにしてバリデーター業務を行わなかったり、意図的に二重投票(Double-Voting)を行ったりするとスラッシング(Slashing)と呼ばれるペナルティを受けます。

Slashingを受けると、ステーキングしてるイーサリアムが減ります。

この仕組みがあることで、バリデーターは不正を行う動機がなくなり、真面目にバリデーター業務をこなすようになります。

Slashingのペナルティ量の計算方法はこちらのサイトに詳しく掲載されています。(Rocket Pool)

大きなペナルティを受ける例の1つは、投票の不参加により投票が2/3に達しないため、投票に参加しているステーキング量が2/3以上になるように自分のステーキング持ち分が減らされるペナルティです。

イーサリアムのPoSマイニングのやり方

イーサリアムのProof of Stakeでバリデーターになり、イーサリアムを報酬として稼ぐ方法をご紹介します。

4つのPoSマイニングのやり方とは

イーサリアムのProof of Stakeの仕組みの中でバリデーターとして、報酬を稼ぐ方法は4つあります。

- ソロスホームテーキング

- SaaS

- ステーキングプール

- 中央集権取引所

以下はそれぞれのステーキング方法の概要です。

ソロホームステーキングが32ETHをステーキングし、自分で端末を用意して行うスタンダードな方法です。

仲介業者等が入らないため、最も利回りが高いです。

- 利回りが高い(5%前後)

- 自分で直接Ethereumに貢献できる

- SlashingペナルティでETHを失う可能性あり

- 32ETHのステーキングのハードルが高い

SaaSでは、バリデーター業者にバリデーター業務を委託し、手数料を差し引いた報酬を受け取ります。

自分で難しいセットアップが不要になりますが、32ETHは必要になる場合がほとんどです。

- 自分でセットアップを行う必要がない

- 手数料は基本的に高くない所(1%未満)

- 信頼できるバリデーター業者に委託する必要あり

- 32ETHを用意する必要がある点は同じ

参考サイト:Ethereum.org SaaS

ステーキングプールはバリデーター業務を委託する点では同じですが、預けるETHは少量でも良く、業者側が少量のETHをまとめてステーキングを行ってくれます。

- 自分で難しいセットアップを行う必要がない

- 少量のETHでステーキングが可能

- 信頼できるバリデーター業者に委託する必要あり

- 自分で直接検証作業には参加できない

バリデーター業務を委託する点では同じですが、仮想通貨取引所にイーサリアムを預けます。(Bybit等)

- 自分で難しいセットアップを行う必要がない

- 少量のETHでステーキングが可能

- 信頼できる取引所に委託する必要がある

- 自分で直接検証作業には参加できない

お勧めは③のステーキングプールを利用したステーキングです。

誰でも少額から利用できて高い利回りで少額からイーサリアムをステーキングできます。

ステーキングプールを活用したステーキングは「リキットステーキング」よ呼ばれることがあります。

詳しいやり方は下の記事で解説しています。

Proof of Workを詳しく知りたい方向け!

Proof of Stakeを詳しく知りたい方向け!

Proof of Authorityを詳しく知りたい方向け!

コメント