🐼 当サイトのコンテンツ制作ポリシー

「ぱんだくりぷとの」のコンテンツ制作・編集ポリシーはこちらでご紹介しています。なお、当サイトの記事には企業からのPRが含まれている場合があります。

この記事から分かること

- Celer cbridgeとは?

- Clere cbridgeでブリッジを行う方法

- 仮想通貨のブリッジの仕組みと注意点

- cbrideの流動性提供の仕組みとやり方

Celer cBridge(セラーシーブリッジ)とは仮想通貨のブリッジができるプラットフォームです。

例えば、ウォレットに入っている「EthereumのUSDT」を「BNB Smart ChainのUSDT」に移動できます。

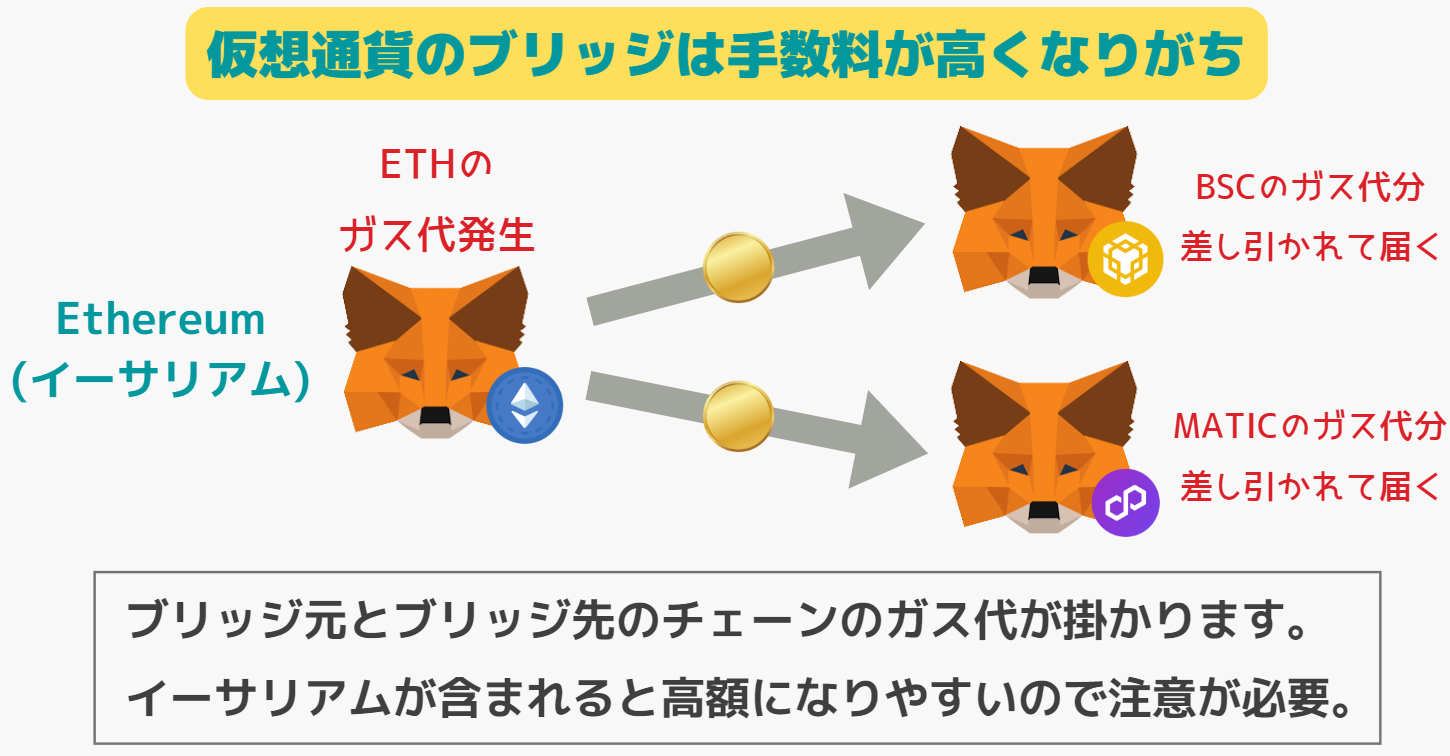

仮想通貨ブリッジでは、ブリッジ元とブリッジ先のブロックチェーンの両方の「ガス代」が発生します。

特にイーサリアムネットワークが含まれると、ガス代が高くなりやすいので注意しましょう。

さとう

さとう手数料をかけずにブリッジ先に送金する方法もあります。

国内取引所でマルチネットワークに対応している「ビットバンク」を利用すれば、直接MATICやBNBを手数料をほとんど掛けずにメタマスクに直接送金できるので便利です。

・今だけ口座開設で現金1000円がもらえる

・特徴①:最短即日で口座開設&取引が可能

・特徴②:仮想通貨の取引量国内No.1

・特徴③:セキュリティ評価国内No.1

・特徴④:主要な海外取引所への送金制限なし

\ 【期間限定】今だけ口座開設で現金1000円がもらえる/

🐼 ビットバンク公式サイト:https://bitbank.cc/

Celer cBridgeの対応銘柄と対応チェーン

Celer cBridgeは次のブロックチェーン・仮想通貨のブリッジに対応しています。

- Ethereum

- Astar Network

- BNB Chain

- Avalanche

- Polygon

- Arbitrum

- Fantom

- Metis Mainnet

- Oasis Emerald

- Celo

- Aurora

- Harmony

- Moonbeam

- Moonriver

- Optimism

- Boba Network

- OKExChain

- Heco

- Clover

- Gnosis Chain

- Milkomeda

- Cardano

- Shiden

- Tether

- USDC

- ETH

- MetisDAO

- Kromatika

- BUSD

- Thales

- Domi Coin

- Dodo

- Unified Society

- Lyra

- JPEGvault

- Immutable X

- dForce

- xToken

- Wootrade

- Perpetual Protocol

- Mask Network

- Izumi Finance

- MCDex

- PolkaEx

- CEC Energy Chain

- PerlinX

- Reef Chain

- Boba Network

- Standard Protocol

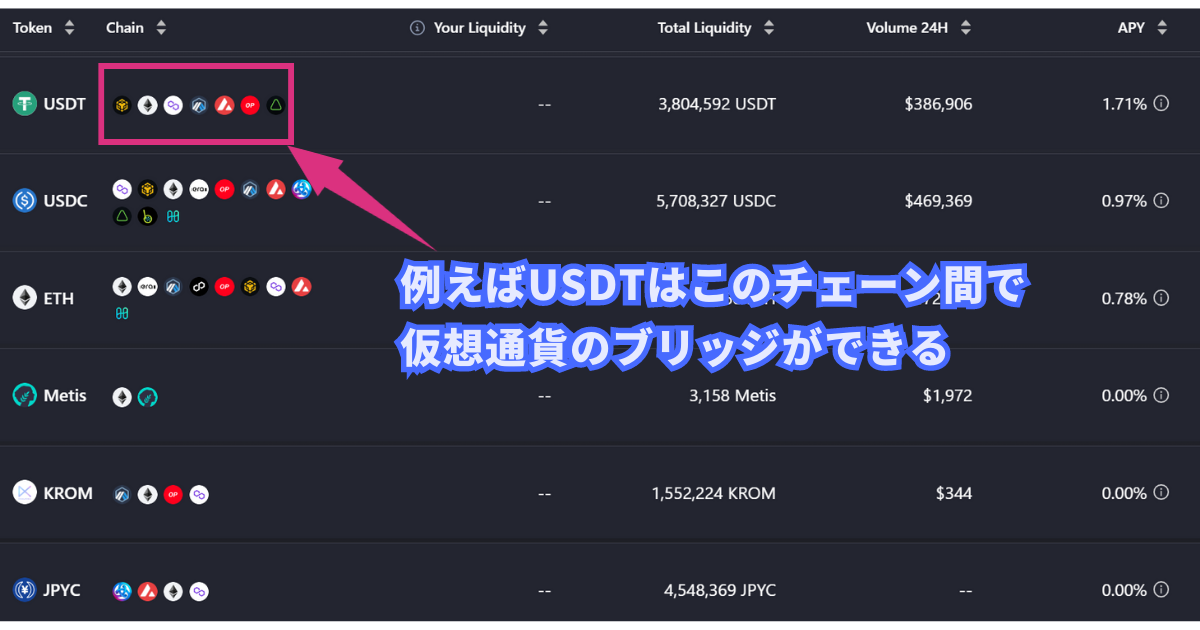

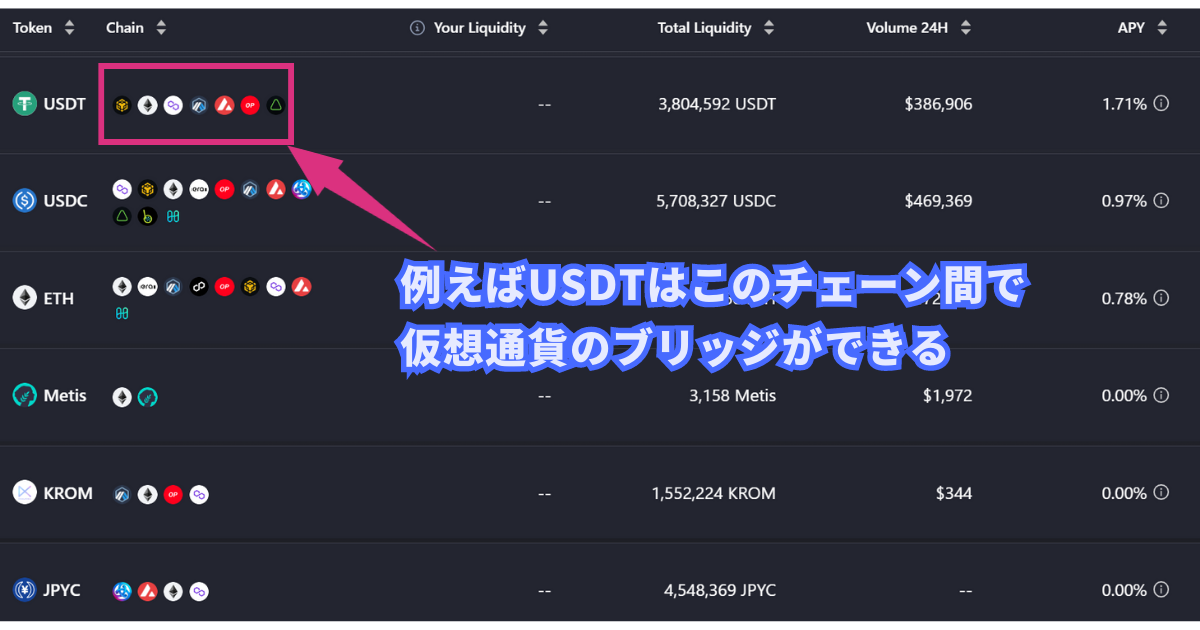

最新のCeler cBridgeに対応している仮想通貨・ブロックチェーンのリストは、次の流動性一覧から確認できます。(流動性方式のブリッジを採用しているため)

Celer cBridgeの仮想通貨ブリッジのやり方

Celer cBridgeの仮想通貨ブリッジでは、送金元のチェーンでガス代を支払い、送金先のチェーンのガス代は着金額から自動で差し引かれます。

従って、仮想通貨ウォレットに送金元チェーンに対応するガス代を用意しましょう。

| ブロックチェーン | ガス代通貨 |

|---|---|

| Ethereum | ETH |

| Arbitrum | ETH |

| Poylgon Network | MATIC |

| BNB Smart Chain | BNB |

| Avalanceh C-Chain | AVAX |

「メタマスクのガス代をお得に用意する方法」は、下の記事で詳しく解説しています。

画面右上の「Connect Wallet」から自分の仮想通貨ウォレットと接続します。

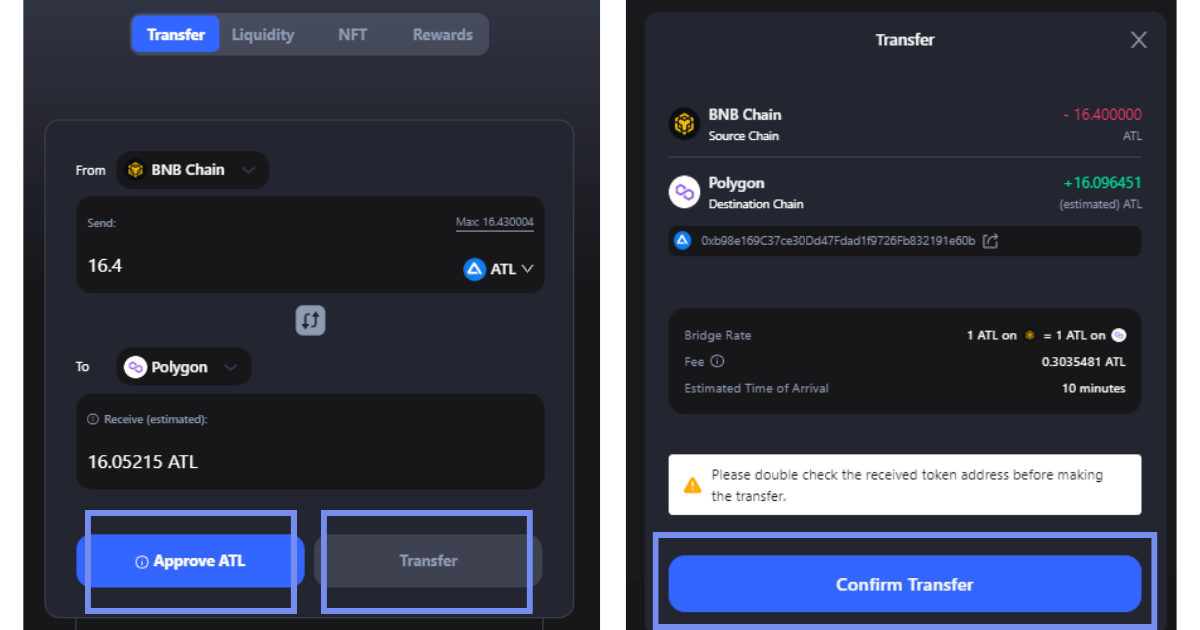

ウォレットと接続できたらブリッジしたい仮想通貨・ブロックチェーンを選択します。

初めてブリッジする仮想通貨は「Approve」で承認し、それから「Transfer」を選択します。

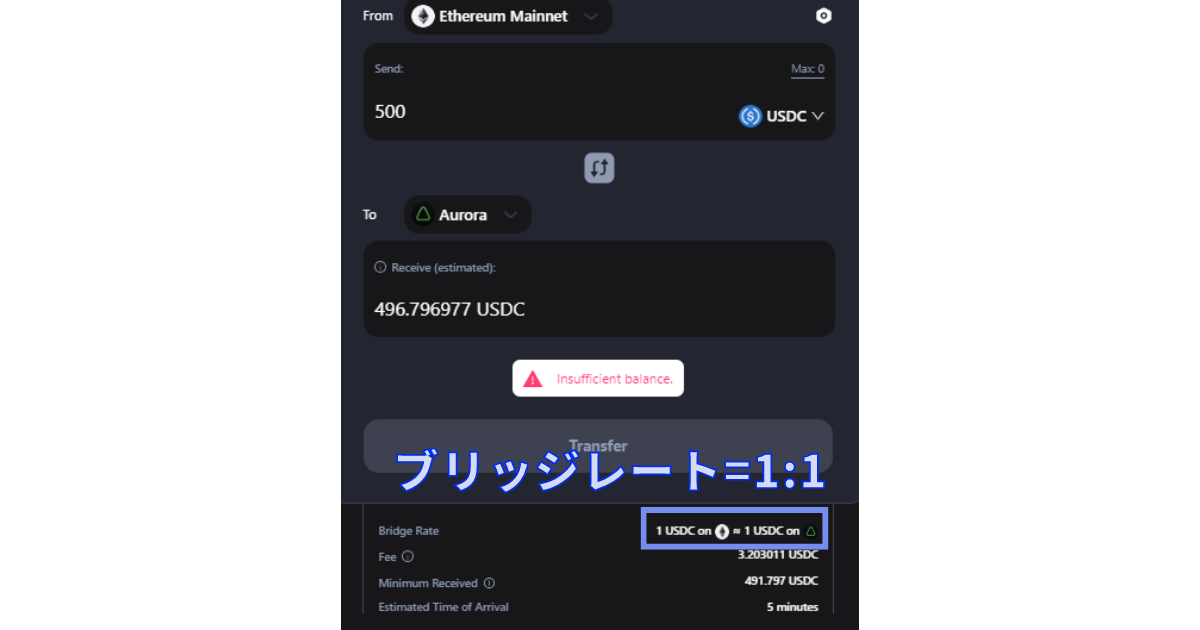

最後に確認画面が表示されます。次の3つの内容に問題がないことを確認して「Confirm Transfer」を選択します。

- Bridge Rate:ブリッジレート

- Fee:手数料

- Estimated Time of Arrival:ブリッジ時間

Celer cBridgeのブリッジで発生する手数料

cBridgeでは、ブリッジ元で支払うガス代に加えて次の2つの手数料が発生します。

- Base Fee:ガス代(ブリッジ先)

- Protocol Fee:LP提供者とバリデーターの報酬

Protocol Feeは流動性プールに仮想通貨を提供してくれる人に支払う報酬と、cBridgeのバリデーターへの報酬です。

cBridgeでは、cBridge公式のガバナンストークンCELRを保有して一定の要件を満たすマシンを用意、するとブリッジ取引を監視・管理・承認する「バリデーター」になれます。

また、cBridgeは流動性プール方式を採用しているため、流動性を提供しくれた人に支払う報酬も必要です。

Celer cBridgeの仮想通貨ブリッジの仕組みとは

Celer cBridgeの2つの仮想通貨ブリッジの仕組みをご紹介します。

- 流動性プール方式(the pool-based bridge)

- ペグ方式(the canonical mapping bridge)

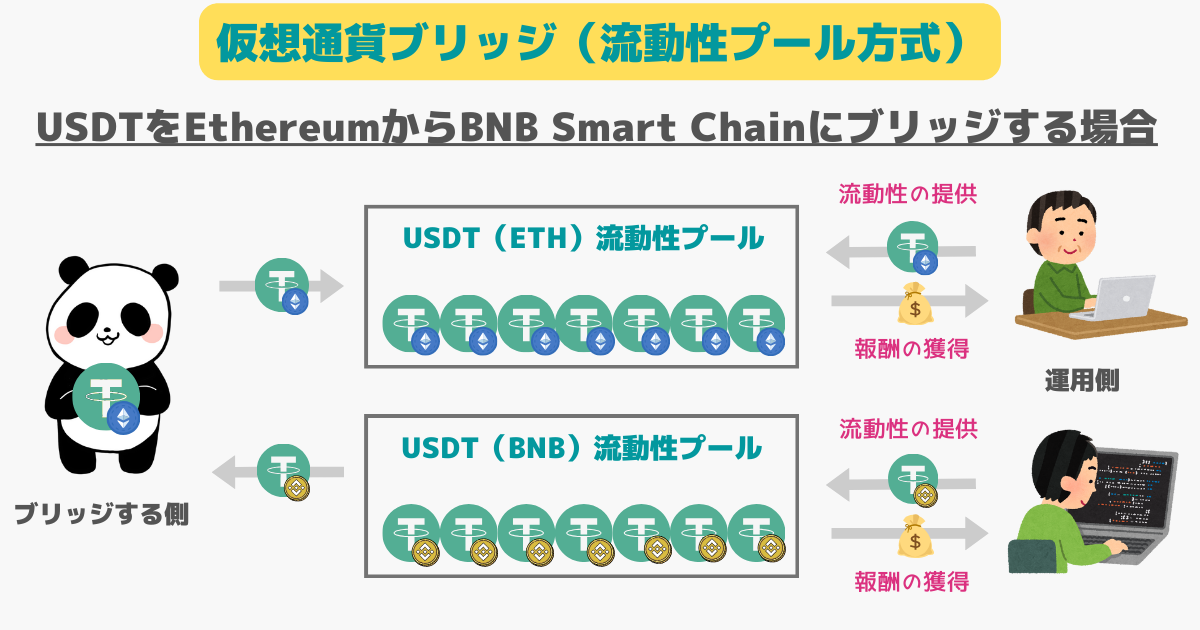

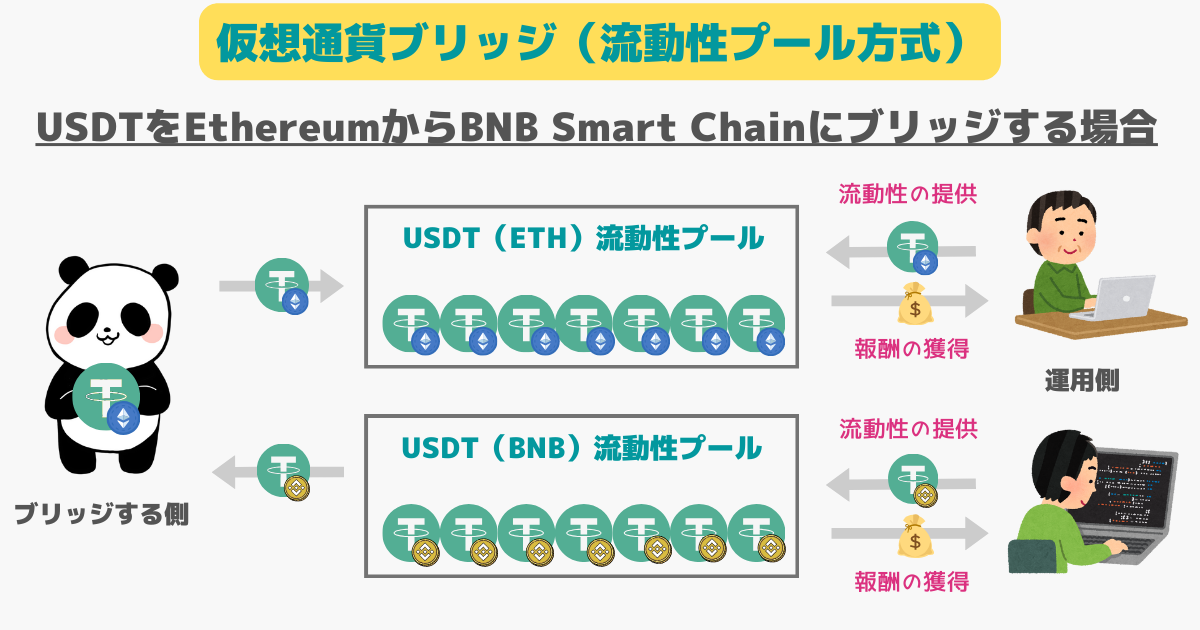

①流動性プール方式の仕組みとは

流動性プール方式(Polol-Based Bridge)とは流動性プールを介してブリッジを行う方法です。

cBridgeには資産を運用したい投資家の仮想通貨が集まっており、投資家は流動性を提供してくれた報酬として仮想通貨をもらえる仕組みです。

仮想通貨のブリッジが行われると、元のチェーンの流動性プールに仮想通貨が追加され、送金先のチェーンの流動性プールから仮想通貨が出ていきます。

流動性プール方式で仮想通貨のブリッジを行う場合、1:1でブリッジできず、ブリッジ先で仮想通貨が少し減ったり増えたりすることがあります。

増える分にはいいですが、減ると困まりますね。

ブリッジ画面で事前に確認できるので、ブリッジレートは必ず確認してからブリッジして下さい。

「ブリッジレートが変動する仕組み」は、下の記事で詳しく解説しています。

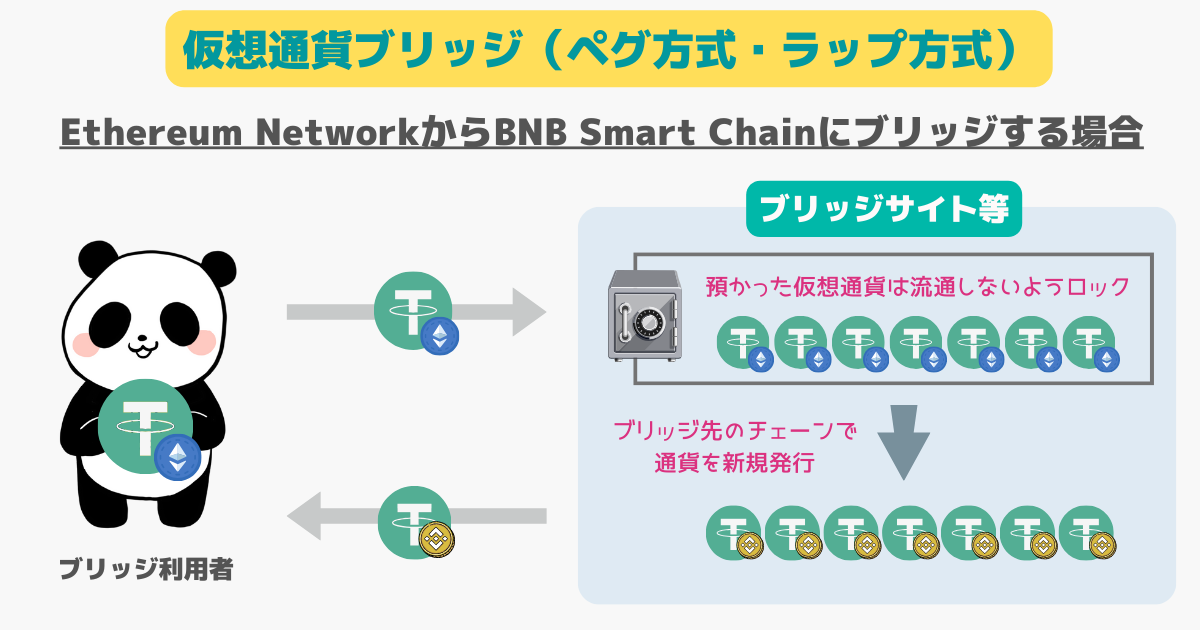

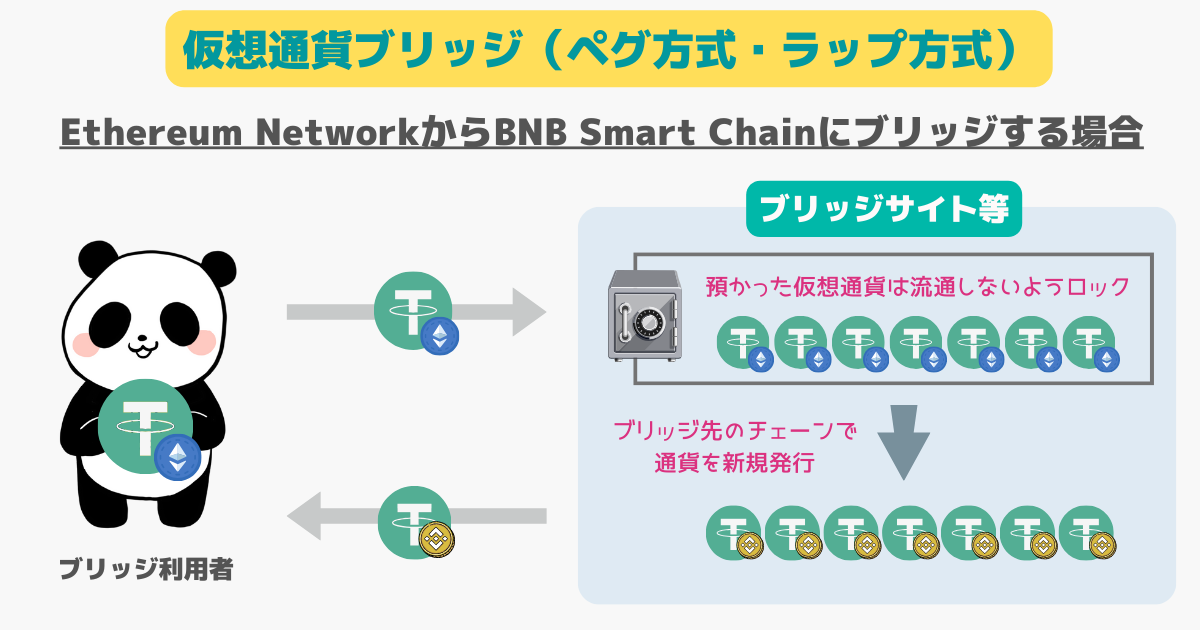

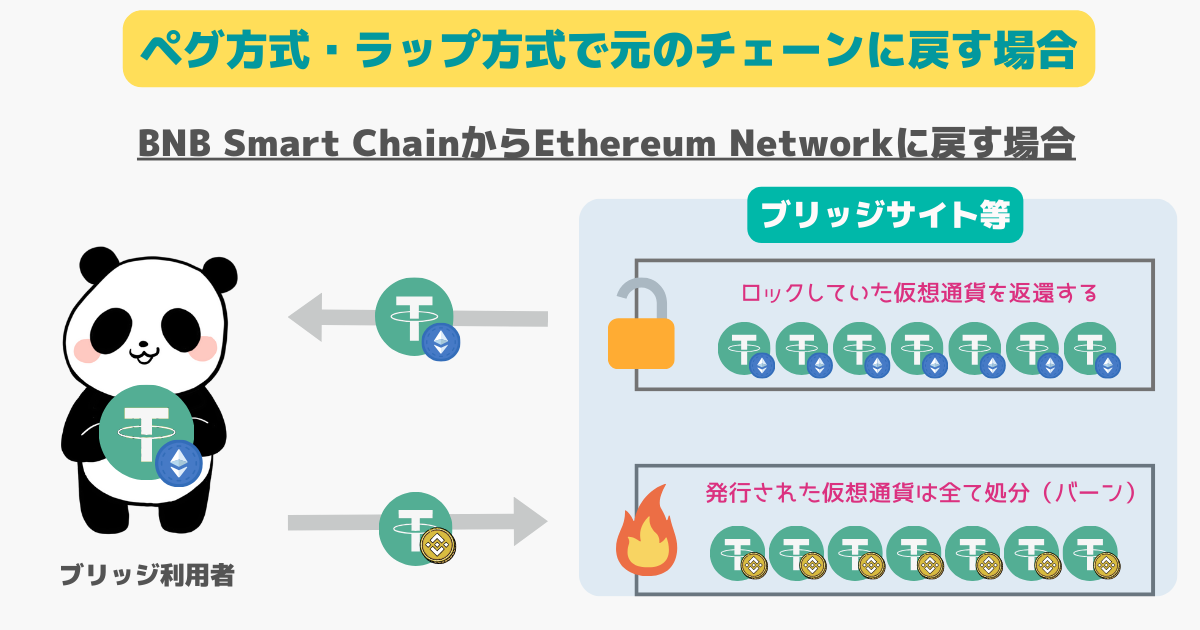

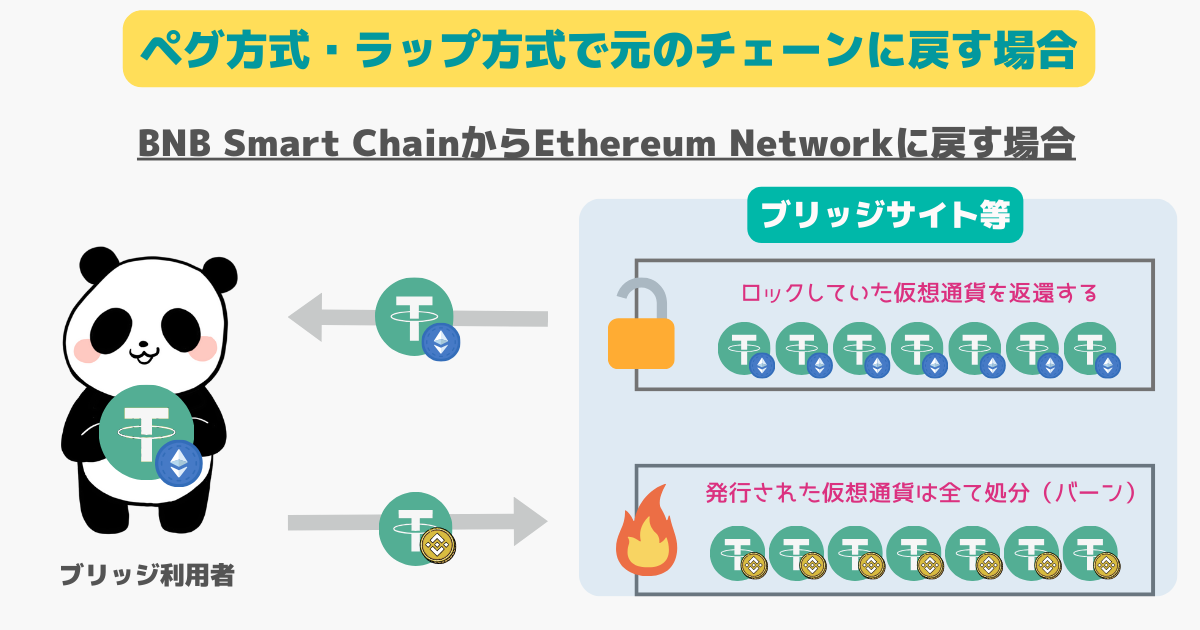

②ペグ方式の仕組みとは

ペグ方式(Canonical mapping Bridge)とは、ブリッジ元の仮想通貨を預かってロックしておき、同じ枚数だけブリッジ先のチェーンでペグトークンを新規発行する仕組みです。

ペグ方式では流動性プールを必要としないので、流動性プールが用意されていない仮想通貨でもブリッジできます。

元のチェーンい戻すときペグトークンはバーン(burn)され、消滅する仕組みになっています。

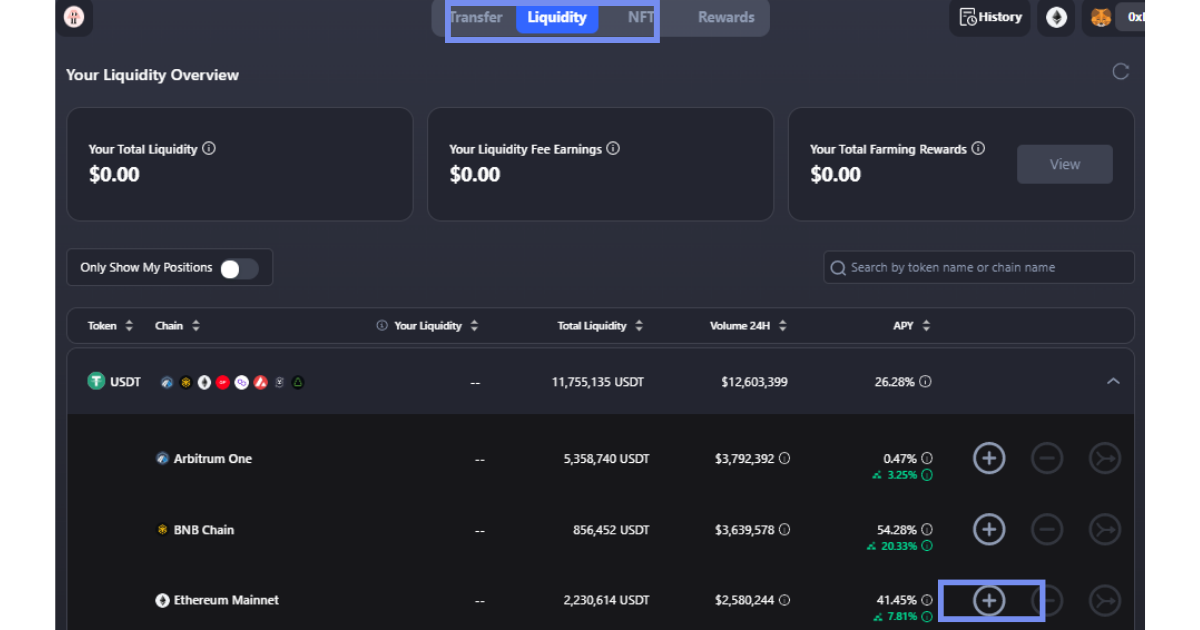

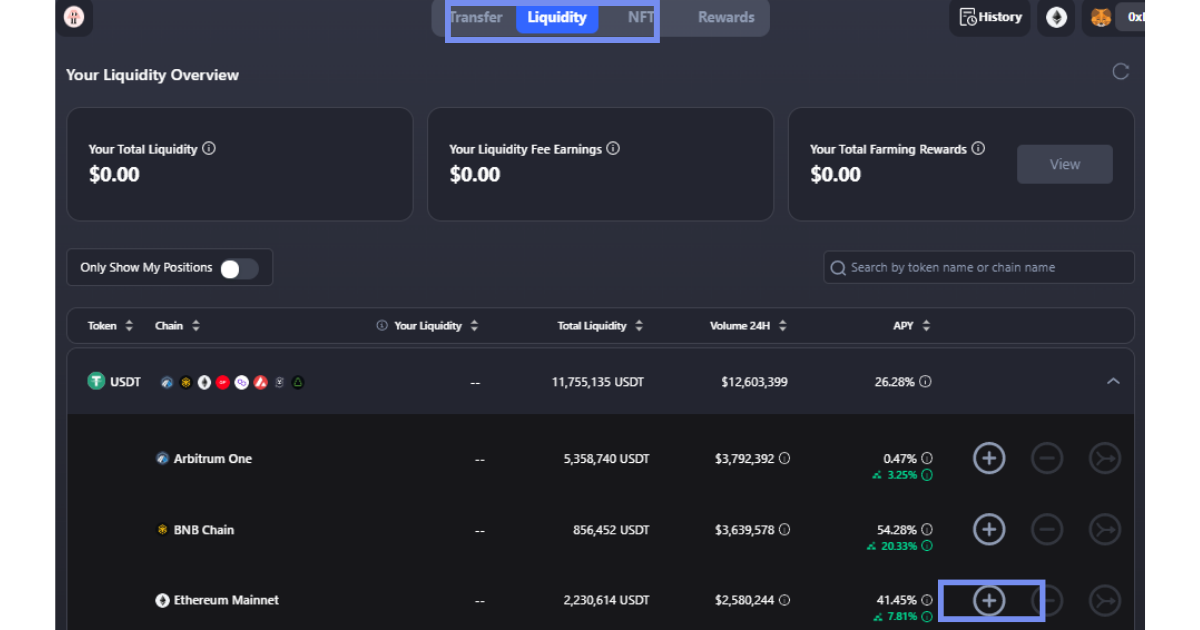

Celer cBridgeの流動性提供のやり方

cBirdgeの流動性提供とは

cbridgeの流動性の提供とは、流動性プール方式で仮想通貨をcBridgeに預けて運用することです。

流動性を提供することで、報酬として仮想通貨をもらえます。

cBridgeの流動性提供の報酬はいくら?

自分の提供した流動性プールがブリッジに利用されると、ブリッジを行った人のProtocol Feeが報酬になります。

提供先の流動性のうち、自分の持ち分割合で報酬が分配されます。

たくさんブリッジが利用されるほど、自分が提供している流動性の占める割合が大きいほど報酬は大きくなる仕組みです。

APRは、数パーセントから数十パーセントと銘柄・チェーンにより様々です。

cbridgeの流動性提供のやり方

流動性プールの提供は、各仮想通貨の各ブロックチェーン毎に行えます。

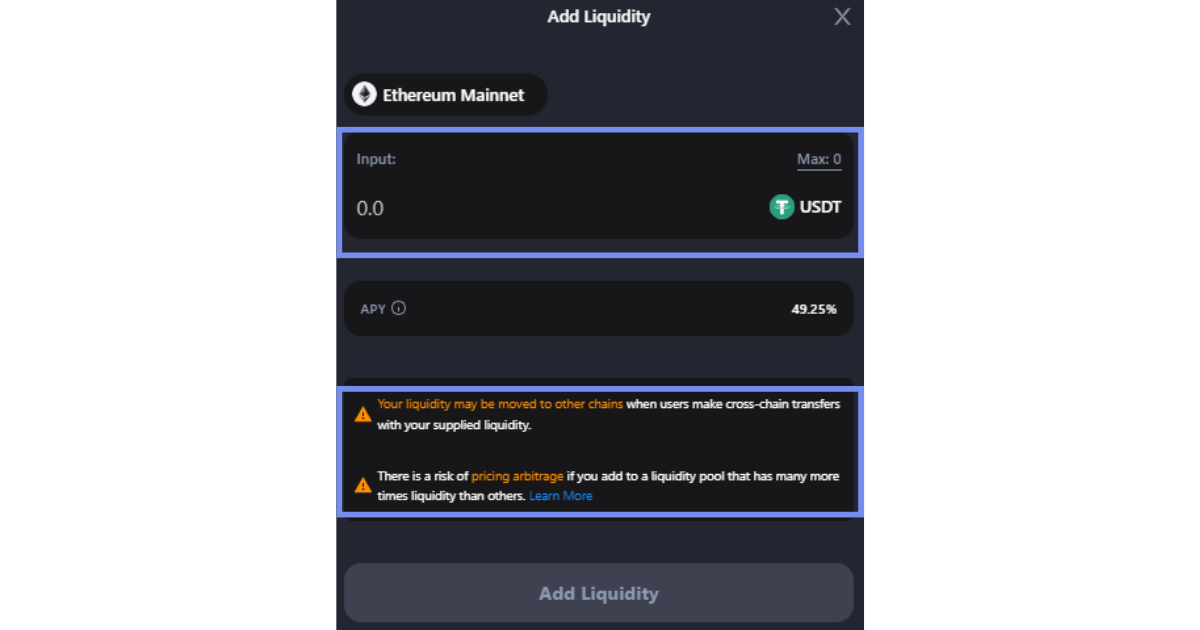

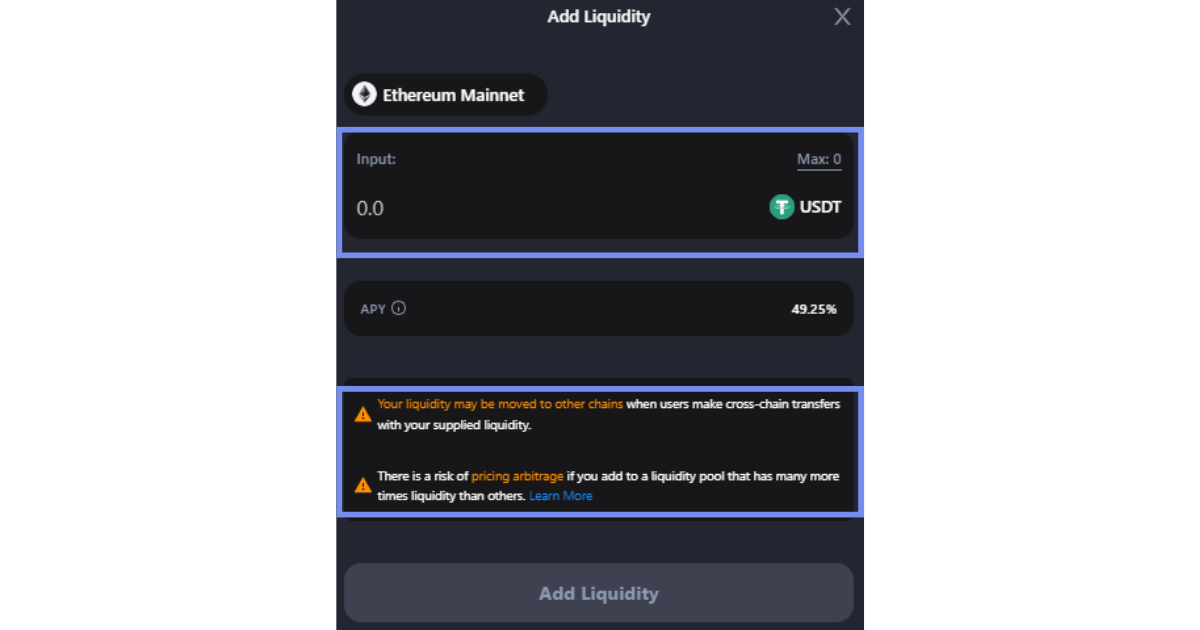

今回はEthereum MainnetのUSDTの流動性を提供してみましょう。+のマークを選択します。

流動性を提供する枚数を入力したら「Add Liquidity」で流動性の提供が開始されます。

APY(Annual Percentage Yield)が複利計算込みの年利です。

画面右上の「View」から流動性提供の報酬を受け取れます。

【補足】流動性は勝手に別チェーンに移動することがある

この補足内容は以下の記事を参考に作成しています。

自分が提供したLPは、勝手に別のチェーンに移動してしまうことがあります。

上のページで勝手に移動してしまう場合の詳しい事例が掲載されていたので、そのままご紹介します。

あなたは10,000USDTをBNB Smart Chainで流動性として提供しており、これが唯一の流動性プールだとしましょう。

他の人がPoygonの2,000USDTをBNB Smart Chainにブリッジしました。

この時流動性プールは8,000USDT(BNB)と2,000USDT(Polygon)になり、あなたの流動性プールの一部はPolygonになりました。

実際は流動性プールには多くの人が提供しているため、10,000USDT(BNB)分の流動性は常に解除できる状態なので、こういったことは基本起こりません。

あるブロックチェーンで全員が同時に流動性を解除して引き出すような事例があった時には起こり得る話ですね。

最後の人は自分の分を引き出せなくなる可能性があります。

具体的な引き出し手順についてはライトペーパーに書かれていません。勝手に移動されるか運営に直接コンタクトを取る必要があるはずです。(他のブリッジサービスでは運営にコンタクトを取ることが多い)

cbridgeはDiscordで運営とコンタクトが取れるようになっているので、流動性を提供している方は覚えておくと良いですね。

【補足】仮想通貨ブリッジのインパーマネントロス

ブリッジへの流動性提供では、インパーマネントロスと呼ばれる損失が発生することがあります。

詳細は下の記事で詳しく解説しています。

StableSwap AMMが仮想通貨のブリッジサービスに適用されると、理論的には以下の関係が生まれます。

| ブリッジ結果・・・ | ブリッジ者 | LP提供者 |

|---|---|---|

| 2つのLPの比率に変化なし | – | – |

| 2つのLPの比率に乖離が生まれる | ブリッジレート損 | IL解消 |

| 2つのLPの比率の乖離が縮まる | ブリッジレート得 | IL発生 |

コメント